HOME >> 伝承されている技の体系

【天道流武術の名称】

名称は技の意味を十分に著したものである。

一文字の乱といえば、薙刀を真一文字に構え気分の上から品位の面からも備わり、

威・厳・体の充実した技をいう。

また、一本杉という名称は、

天地の恵みをいっぱい受け、空高くそびえた杉の大木で人々が仰ぎ見る一本杉。

この一本杉の心を心として技に生かすなど

名称の意味を十分に理解して技に命を与えることが大切である。

名称は技の意味を十分に著したものである。

一文字の乱といえば、薙刀を真一文字に構え気分の上から品位の面からも備わり、

威・厳・体の充実した技をいう。

また、一本杉という名称は、

天地の恵みをいっぱい受け、空高くそびえた杉の大木で人々が仰ぎ見る一本杉。

この一本杉の心を心として技に生かすなど

名称の意味を十分に理解して技に命を与えることが大切である。

初段(しょだん)

- 一文字の乱(いちもんじのみだれ)

- 清真の乱(せいしんのみだれ)

- 石突小石返の乱(いしづきこいしがえしのみだれ)

- 清志脇留(せいしわきどめ)

- 清志岩崩(せいしいわくずし)

中段(ちゅうだん)

- 真利込(まりこみ)

- 須利込折留(すりこみおりどめ)

- 短刀留(たんとうどめ)

- 大車の乱(おおぐるまのみだれ)

- 小車の乱(こぐるまのみだれ)

- 風車小石返の乱(かざぐるまこいしかえしのみだれ)

下段(げだん)

- 両胸留(りょうむなどめ)

- 清真袖返(せいしんそでがえし)

- 大重の乱(おおがさねのみだれ)

- 八重違(やえちがい)

初段の裏(しょだんのうら)

- 一文字(いちもんじ)

- 清真(せいしん)

- 石突小石返(いしづきこいしがえし)

- 清志打返(せいしうちかえし)

- 清志岩崩懐剣留(せいしいわくずしかいけんどめ)

- 清志岩崩短刀留(せいしいわくずしたんとうどめ)

『受』は立合を先行し、理合を正しく行うように誘う心をもつ。

『仕』は受に従って理を現す心をもって、立合の道理を達成する。

道場の下座で、『受』は上座に、『仕』は下座で向かい合って座し(折敷)挨拶する。

(この挨拶は互札でなく『受』と『仕』の札である)

『仕』は受に従って理を現す心をもって、立合の道理を達成する。

道場の下座で、『受』は上座に、『仕』は下座で向かい合って座し(折敷)挨拶する。

(この挨拶は互札でなく『受』と『仕』の札である)

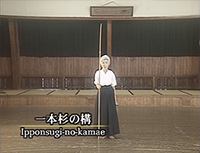

一本杉の構

『一本杉の構』は直立の姿勢で立つ。

『一本杉の構』は直立の姿勢で立つ。薙刀の中央を右手で握り腰に軽く添え、

丹田に力を蓄え直立の姿勢で立つ。

石突を右足小指の右側につき、刃は前方、

左手は体に添わせて軽く垂れる。

これは薙刀と体の不可分の自然体である。

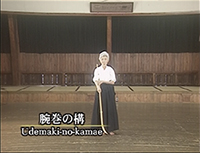

腕巻の構

『腕巻の構』は一本杉より左手を右手の下にかけると同時に、

『腕巻の構』は一本杉より左手を右手の下にかけると同時に、両手やや上下に通わせ切っ先は

下より一拳程の所まで正面に下ろし刃は右に構える。

※注…通いとは、手の内、手の中、手心ともいい、その手の内や握り、通いがなくては正しい技とは使えない。

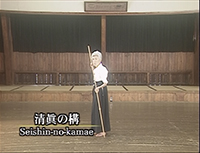

清眞の構

『清眞の構』は腕巻より一文字に構えを左手の内を柔らかく

『清眞の構』は腕巻より一文字に構えを左手の内を柔らかくやや下に通わせ、

第二関節を軽く曲げ左腰に付ける。

右手は指を開けば中指が耳たぶにさわる位置で小指、

薬指、中指の順に握り、

左手は親指先が下に向くように握り、刃は上に、柄は自然に胸にそう。

「清眞は八千代に清き五十鈴川 心おのずと澄み渡るなり」

石突の構

『石突の構』は腕巻より一文字に取り、

『石突の構』は腕巻より一文字に取り、切っ先を右後に廻し石突が左身の中心に位置する。

石突が切っ先に代わる構。この構は左右がある。

「石突の構になるも石突と 思わぬ心かなめなりけり」

八相の構

『八相の構』は腕巻より一文字に取り、左手は左腰に、

『八相の構』は腕巻より一文字に取り、左手は左腰に、右手は右耳の高さに薙刀を持ち、柄は軽く胸に添え自然に開き構える。

この構えは石突で防備。左と右の構がある。

「八相は捨て身に武く構ふとも おのずと構ふ守り忘るな」

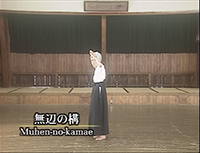

無変の構

『無変の構』は俗に上限の構である。

『無変の構』は俗に上限の構である。腕巻より左手を右手まで通わせ、右手を石突の方に通わせ、

切っ先にかわり石突で身を守りながら大上段に大らかに構える。

左と右の構がある。

「無変とは朝日に匂ふ山桜 さそうあらしを待つ身なりけり」

打掛の構

『打掛』は八相より、技の誘いや攻めの構えになる動きである。

左と右の構がある。

「打ちかけて行くや真帆は伊勢の海 なぎさに残る白波のあと」

左と右の構がある。

「打ちかけて行くや真帆は伊勢の海 なぎさに残る白波のあと」